2025年10月23日至25日,华中师范大学生命科学学院在5号楼5301会议室成功举办了“生物多样性与城市生态健康学术研讨会”。会议邀请生态学领域研究生物多样性维持、全球气候变化、植物群落、动物行为等方向的专家,系统展示该领域的最新进展与未来发展趋势,推动学术交流合作。本次会议特邀6名专家分享最新研究成果,吸引近百位学者学子前来交流探讨。

10月24日上午9:00会议正式开始。生命科学学院万翠红副院长介绍本次大会的专家和参会人员。我校李鸿飞副校长对会议致辞,表达了对与会专家们的热烈欢迎。会议报告拉开序幕。

万翠红副院长 李鸿飞副校长

会议现场

会议特邀报告的上午场由中科院动物所李明研究员主持,下午场由华中师范大学张洪茂教授主持。

中国科学院华南植物园的任海研究员分享了第一个专家报告,题目为《健康与韧性城市——基于自然的解决方案》。任海研究员就目前城市生态环境,探讨了城市生态健康与城市生态韧性的问题,以及如何基于自然提出合理的城市生态问题解决方案展开了探讨。

复旦大学杜卫国教授聚焦“爬行动物对气候变化的响应及其保护对策”这一科学问题,通过对不同气候环境下,各类爬行动物的生态行为的严密观察调研,归纳总结爬行动物对气候变化的响应策略,并提出保护相关的对策,取得了该领域学术研究的突破性进展。

华东师范大学陈小勇教授聚焦“城市绿地传粉昆虫多样性与传粉网络”,重点关注城市化进程中绿地生态系统的结构与功能变化对传粉昆虫群落的影响机制。通过系统调查城市绿地中传粉昆虫的物种组成与分布格局,创新性地将生态学理论与昆虫行为学相结合,构建了城市尺度传粉服务功能的评估模型,为优化城市生态空间规划、提升生物多样性保护效能提供了重要科学依据。

南京林业大学Prof. Amaël Borzée聚焦城市化下的两栖动物类群,通过生态建模、野外监测与分子生物学等技术手段,系统揭示了城市扩张、道路建设、生境破碎化及污染物排放对两栖类动物种群分布、遗传多样性与群落结构的胁迫机制。为缓解人类活动对两栖动物的负面影响,区域生物多样性保护与城乡可持续发展提供了关键的科学依据和实践方案。

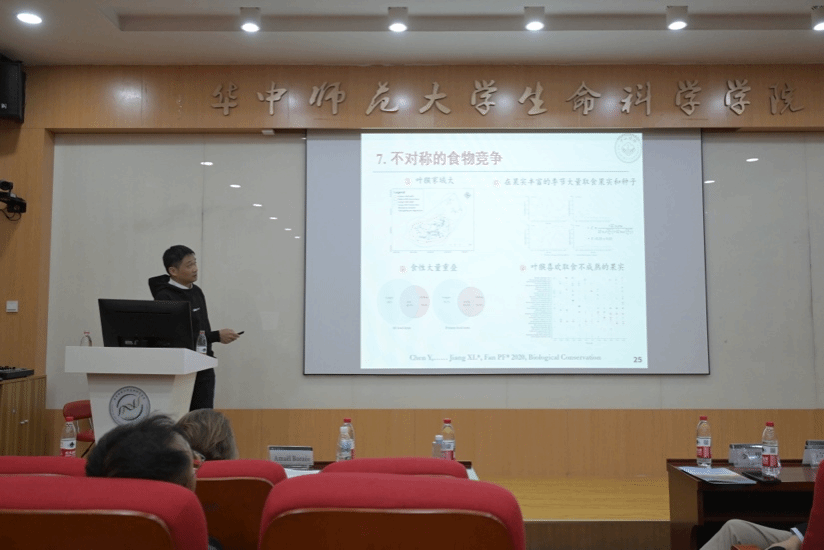

中山大学范朋飞教授聚焦于“长臂猿的觅食行为及其生态效应”,重点揭示了长臂猿作为种子传播者的关键生态功能。其研究通过量化分析觅食行为如何影响森林的植物再生与群落动态,为理解灵长类动物的行为适应及其在生态系统中的核心作用提供了重要理论支撑,并对生物多样性保护实践具有直接指导意义。

最后,华中师范大学牛红玉副教授分享其所在团队在城市森林研究方面的内容与进展,聚焦“城市森林的生物多样性与动植物关系维持“,通过整合野外生态学调查与空间分析技术,深入揭示城市森林中动植物间互作网络的维持机制,为高生物多样性城市森林的精准营造、生态服务功能提升及城市可持续发展提供理论依据。

整个会议期间,学术氛围浓厚,与会者就各项报告进行了多轮深入交流与探讨。专家们特别聚焦于“生物多样性与城市生态健康”的交叉前沿,展开了富有洞见的对话。本次会议不仅集中展示了领域内的最新创新成果,更成功构建了一个高质量的交流空间,促进了不同领域学者间的思想碰撞与合作共识。

本次研讨会已圆满落下帷幕。诚挚感谢各位专家的倾情分享与智慧交融,令这场思想盛宴精彩纷呈。会后,大家将各自启程返航。山水有相逢,来日皆可期,我们衷心期待在不久的将来能与各位再次相聚,共同续写学术交流的新篇章!

参会的领导、专家、老师们合影留念

图文提供:张洪茂课题

初审初校: 李韧

复审复校: 万翠红

终审终校: 邱保胜